歯科の受診方法には2通りあります。

- 「痛くなってから」治療で歯科受診する方法

- 「痛くないときに」予防で歯科受診する方法

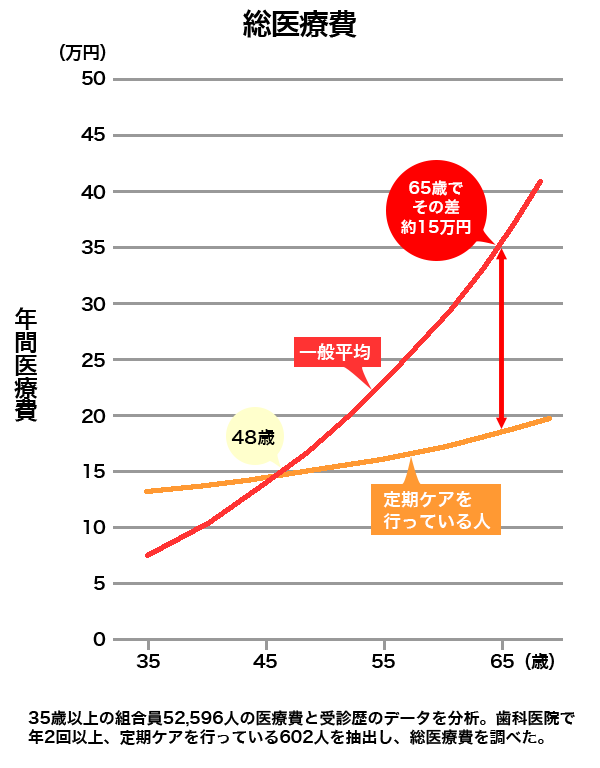

生涯にかかる医療費を比較した時に・・・

以下の調査では、「痛くなってから」治療のための歯科受診よりも、「痛くない時に」予防のための定期的な歯科受診のほうが、総医療費が大幅に少なく済むことがわかりました。

オススメの受診方法は・・・

「痛くないときに」予防のための定期的な歯科受診です!一生涯、自分の歯で食事を楽しめて、健康を続けられ医療費も最小限に抑えられるため良いことづくめです。健康を続けるために当院をご利用ください!!

トヨタ関連部品健康保険組合(豊田市)と豊田加茂歯科医師会の共同調査では、組合員5万2600人の2009年度の医療人受診歴のデータを分析。歯科医院で年に2回以上、定期的に歯石除去などをしている602人を抽出し総医療費を調べた結果、定期受診の人は48歳までは総医療費は平均より高かったが、49歳を過ぎると平均を下回る分布傾向にとなった。65歳になると平均が35万円に対して、定期受診の人は20万円以下とその差は広がっていた。(2011年3月28日中日新聞より引用)